निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर-जनरल ने 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) तैयार किया और इसे व्यापक रूप से लागू किया?

Answer: लॉर्ड डलहौजी

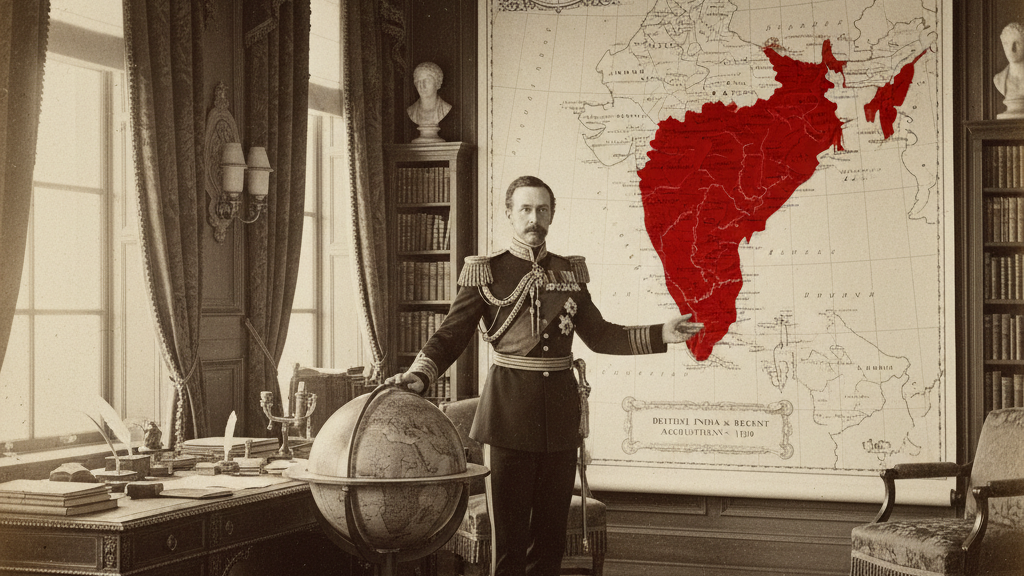

व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नीति थी जिसने कई भारतीय रियासतों को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और भारत में अपने प्रभुत्व को विस्तारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह सिद्धांत विशेष रूप से उस समय के गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान प्रमुखता से लागू किया गया, और इसका भारतीय रियासतों तथा उनके शासकों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस नीति ने भारतीय राजनीति और समाज में अशांति को जन्म दिया, जिससे अंततः 1857 के महान विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

लॉर्ड डलहौजी, जिसका पूरा नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, प्रथम मार्क्वेस ऑफ डलहौजी था, 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर-जनरल रहे। वे एक कट्टर साम्राज्यवादी प्रशासक थे जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना और भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। डलहौजी के कार्यकाल को बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ और सार्वजनिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें अक्सर भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे की नींव के रूप में देखा जाता है। हालांकि, उनके विस्तारवादी दृष्टिकोण, विशेष रूप से व्यपगत के सिद्धांत का कठोर कार्यान्वयन, ने उन्हें भारतीय शासकों के बीच अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया।

व्यपगत का सिद्धांत मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित था कि यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यह सिद्धांत भारतीय उत्तराधिकार कानूनों की ब्रिटिश व्याख्या पर आधारित था, जिसमें गोद लिए गए पुत्र के अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती थी। भारतीय परंपरा में, यदि कोई शासक निसंतान होता था, तो वह एक पुत्र को गोद ले सकता था जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठता था। ब्रिटिशों ने इस प्रथा को मान्यता नहीं दी और तर्क दिया कि गोद लिए गए पुत्र को केवल शासक की निजी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, न कि राज्य पर शासन करने का। इस नीति ने ब्रिटिशों को वैधता के आवरण में कई राज्यों को हड़पने का अवसर प्रदान किया।

हालांकि व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, यह पूरी तरह से उनकी अपनी अवधारणा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डलहौजी से पहले भी कुछ मामलों में इस तरह की नीति का प्रयोग किया था, लेकिन डलहौजी ने इसे एक व्यवस्थित और व्यापक रूप से लागू होने वाले सिद्धांत के रूप में विकसित किया। कंपनी ने पहले भी सहायक गठबंधन (Subsidiary Alliance) जैसी नीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया था, लेकिन व्यपगत का सिद्धांत प्रत्यक्ष विलय का एक अधिक कठोर तरीका था। डलहौजी ने इस नीति को विभिन्न प्रकार के भारतीय राज्यों पर लागू किया, चाहे वे ब्रिटिश संरक्षण में रियासतें हों या ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए राज्य। उनका मानना था कि यह भारत के आधुनिकीकरण और कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर भारतीय शासकों के प्रशासन को अक्षम मानते थे।

व्यपगत के सिद्धांत के तहत ब्रिटिशों द्वारा सबसे पहले मिलाए गए राज्यों में से एक सतारा था। 1848 में सतारा के राजा अप्पासाहेब की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो गई, और डलहौजी ने उनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद, जैतपुर (1849), संबलपुर (1849), और बघाट (1850) जैसे राज्यों को भी इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। बघाट को बाद में 1862 में बहाल कर दिया गया था, लेकिन उस समय इसका विलय एक विवादास्पद कदम था। इन शुरुआती विलयों ने भारतीय शासकों के बीच चिंता और अविश्वास पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी रियासतों के भविष्य पर खतरा महसूस होने लगा।

उदयपुर (1852) को भी व्यपगत के सिद्धांत के तहत विलय करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध और स्थानीय भावनाओं को देखते हुए इसे बाद में बहाल कर दिया गया। हालांकि, सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक मामलों में से एक झाँसी का था। 1853 में झाँसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया। लॉर्ड डलहौजी ने इस गोद लेने को अस्वीकार कर दिया और 1854 में झाँसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और बाद में 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, जिससे वे भारतीय राष्ट्रवाद की एक प्रतीक बन गईं। 1854 में नागपुर को भी इसी सिद्धांत के तहत मिला लिया गया, जिससे ब्रिटिशों का नियंत्रण भारत के बड़े हिस्से पर और बढ़ गया।

हालांकि अवध (Oudh) को तकनीकी रूप से व्यपगत के सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था, बल्कि 1856 में 'कुशासन' के आरोप में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इसका प्रभाव व्यपगत के सिद्धांत के विलय के समान ही था। अवध के शासक, वाजिद अली शाह, पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। यह कदम ब्रिटिशों की बढ़ती हुई भूख और भारतीय राज्यों को हड़पने की इच्छा का एक और प्रमाण था, भले ही वे सीधे व्यपगत के सिद्धांत के दायरे में न आते हों। अवध का विलय विशेष रूप से विवादास्पद था क्योंकि यह कंपनी के सैनिकों के एक बड़े हिस्से का घर था, और अवध के लोगों में इस जबरन विलय के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त था। इससे भारतीय सैनिकों (सिपाहियों) और सामान्य जनता के बीच ब्रिटिशों के खिलाफ एक मजबूत भावना पैदा हुई।

व्यपगत के सिद्धांत के तहत किए गए विलयों ने भारतीय शासकों, जमींदारों और सामान्य जनता के बीच व्यापक असंतोष पैदा किया। इसने ब्रिटिशों के इरादों पर गंभीर सवाल उठाए और उन्हें एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी कीमत पर भारतीय राज्यों को हड़पना चाहती है। रियासतों के विलय का अर्थ था कि हजारों अधिकारी, सैनिक, दरबारी और कलाकार अपनी आजीविका खो देते थे, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक अशांति फैलती थी। इन सभी कारकों ने मिलकर 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब (जिनके पेंशन अधिकार छीन लिए गए थे) और तात्या टोपे जैसे प्रमुख विद्रोही नेताओं में से कई व्यपगत के सिद्धांत या ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों के प्रत्यक्ष पीड़ित थे।

व्यपगत के सिद्धांत को ब्रिटिशों के भीतर भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ ब्रिटिश राजनेताओं और अधिकारियों ने इसे अनैतिक और भारतीय परंपराओं के प्रति अनादरपूर्ण माना। 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने इस नीति की हानिकारक प्रकृति को महसूस किया। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा (Queen Victoria's Proclamation) ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में भारतीय शासकों के साथ संधियों का सम्मान किया जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आगे और विस्तार नहीं करेगा। इस घोषणा ने रियासतों को अपने उत्तराधिकार के अधिकार की गारंटी दी और व्यपगत के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। यह नीतिगत बदलाव ब्रिटिशों द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन (राज) स्थापित करने के बाद किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था।

व्यपगत का सिद्धांत ब्रिटिश राज की सबसे आक्रामक और विवादास्पद नीतियों में से एक था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शक्ति और क्षेत्रीय नियंत्रण को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने में सक्षम बनाया। हालांकि, इसकी कीमत भारतीय शासकों और जनता के व्यापक असंतोष के रूप में चुकानी पड़ी, जो 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख उत्प्रेरक साबित हुआ। इस नीति ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी और भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण प्रकृति का एहसास कराया। व्यपगत के सिद्धांत का अंत ब्रिटिश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने रियासतों के साथ ब्रिटिश संबंधों को बदल दिया और उन्हें ब्रिटिश क्राउन के अधीन स्वायत्तता की एक निश्चित डिग्री प्रदान की। क्या इस नीति के बिना भी ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार उसी गति और पैमाने पर संभव हो पाता?

Related Questions

- भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी?

- भारत में 'रुपया' शब्द का प्रयोग किस शासक के शासनकाल में पहली बार एक मानकीकृत चांदी के सिक्के के लिए किया गया था?

- भारत रत्न पुरस्कार क्या है, इसके इतिहास और विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले कुछ प्रमुख प्राप्तकर्ताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व का वर्णन करें।

- भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, फिर भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?

- भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान देशवासियों को कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया?