पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, जिसे 'भूपर्पटी' (Crust) कहा जाता है, उसकी औसत मोटाई कितनी है?

Answer: लगभग 35 किलोमीटर

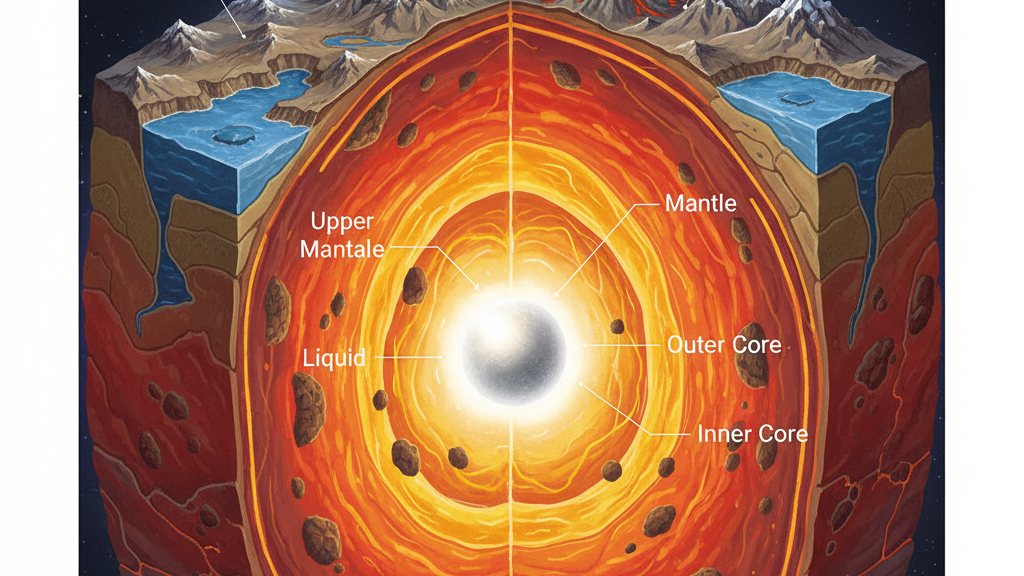

हमारी पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, केवल एक ठोस गेंद नहीं है। यह एक जटिल और बहुस्तरीय संरचना है, जो विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। इन परतों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं, संरचना और भूमिका है। इन परतों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी (Crust), मेंटल (Mantle) और कोर (Core)। इन परतों का अध्ययन भूवैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटनाओं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और महाद्वीपीय विस्थापन को समझने में मदद करता है।

पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे भूपर्पटी (Crust) कहा जाता है, वह ठोस शैल है जिस पर हम रहते हैं। यह परत अपेक्षाकृत पतली है, लेकिन यह ग्रह के कुल आयतन का एक छोटा सा हिस्सा ही बनाती है। भूपर्पटी दो प्रकार की होती है: महाद्वीपीय भूपर्पटी (Continental Crust) और महासागरीय भूपर्पटी (Oceanic Crust)। महाद्वीपीय भूपर्पटी, जो महाद्वीपों का निर्माण करती है, मोटी और कम घनत्व वाली होती है, जबकि महासागरीय भूपर्पटी, जो महासागरों के नीचे पाई जाती है, पतली और अधिक घनत्व वाली होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है, हालांकि यह पर्वतीय क्षेत्रों में 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। वहीं, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही होती है।

भूपर्पटी की संरचना सिलिका (Silicon) और एल्यूमीनियम (Aluminum) जैसे हल्के तत्वों से बनी होती है, इसीलिए महाद्वीपीय भूपर्पटी को 'सियाल' (Sial - Si + Al) परत भी कहा जाता है। महासागरीय भूपर्पटी में सिलिका और मैग्नीशियम (Magnesium) की अधिकता होती है, इसलिए इसे 'सिमा' (Sima - Si + Ma) परत के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है, जिनमें आग्नेय (Igneous), अवसादी (Sedimentary) और कायांतरित (Metamorphic) चट्टानें शामिल हैं। इन चट्टानों का निर्माण विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जैसे पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, अवसादों के जमाव और मौजूदा चट्टानों पर दबाव व गर्मी के प्रभाव से होता है।

भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित परत को मेंटल (Mantle) कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है, जो भूपर्पटी से लेकर कोर तक लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल को भी आगे दो भागों में बांटा गया है: ऊपरी मेंटल (Upper Mantle) और निचला मेंटल (Lower Mantle)। ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा, भूपर्पटी के साथ मिलकर 'स्थलमंडल' (Lithosphere) का निर्माण करता है, जो कि कठोर और ठोस होता है। स्थलमंडल लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। स्थलमंडल के ठीक नीचे 'दुर्बलतामंडल' (Asthenosphere) नामक एक परत है, जो अपेक्षाकृत प्लास्टिक जैसी अवस्था में होती है। यहीं पर टेक्टोनिक प्लेटें तैरती हैं और खिसकती हैं।

मेंटल की संरचना मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है, जिनमें मैग्नीशियम और लोहा (Iron) की मात्रा अधिक होती है। मेंटल का तापमान भूपर्पटी से काफी अधिक होता है और गहराई के साथ यह बढ़ता जाता है। इस उच्च तापमान और दबाव के कारण, मेंटल की चट्टानें अर्ध-पिघली हुई अवस्था में होती हैं। मेंटल में होने वाली संवहन धाराएं (Convection Currents) ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति का मुख्य कारण हैं। ये धाराएं पिघले हुए पदार्थ के ऊपर उठने और ठंडे होकर नीचे बैठने से बनती हैं, जो एक धीमा लेकिन शक्तिशाली चक्र है।

पृथ्वी की सबसे केंद्रीय परत को कोर (Core) कहा जाता है। यह अत्यंत गर्म और घनी परत है, जो पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। कोर को भी दो भागों में बांटा गया है: बाहरी कोर (Outer Core) और आंतरिक कोर (Inner Core)। बाहरी कोर लगभग 2200 किलोमीटर मोटी है और मुख्य रूप से पिघले हुए लोहे और निकल (Nickel) से बनी है। बाहरी कोर में होने वाली गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवाओं से बचाता है।

आंतरिक कोर, जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है, वह लगभग 1220 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है। अत्यंत उच्च दबाव के कारण, आंतरिक कोर में लोहा और निकल पिघलने के बजाय ठोस अवस्था में रहते हैं, भले ही इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर (लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस) हो। आंतरिक कोर पृथ्वी का सबसे घना भाग है। कोर के तापमान और दबाव का अध्ययन पृथ्वी के निर्माण और विकास को समझने में महत्वपूर्ण है।

पृथ्वी की इन विभिन्न परतों का अध्ययन विभिन्न भूभौतिकीय विधियों, जैसे भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण (Gravity) और चुंबकीय क्षेत्रों (Magnetic Fields) के मापन, तथा ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। इन विधियों से वैज्ञानिक यह पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, भले ही हम वहां सीधे पहुंच न सकें। पृथ्वी की संरचना की यह समझ हमें ग्रह विज्ञान, भूविज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है।

जब हम भूपर्पटी की मोटाई की बात करते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह एक समान नहीं है। महाद्वीपों के नीचे यह मोटी होती है और महासागरों के नीचे पतली। लेकिन जब 'औसत' मोटाई की बात की जाती है, तो यह एक सामान्यीकृत मान होता है जो हमें एक समग्र तस्वीर देता है। भूपर्पटी का यह पतला बाहरी आवरण ही वह मंच है जिस पर जीवन का विकास हुआ है और भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ लगातार इसे नया रूप दे रही हैं। यह परत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा प्राप्त करती है और सतह पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देती है।

यह समझना कि पृथ्वी की परतें कैसे बनी हैं, कैसे वे एक-दूसरे से संबंधित हैं, और वे कैसे काम करती हैं, हमारे ग्रह को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी है। भूपर्पटी की औसत मोटाई 35 किलोमीटर, मेंटल की 2900 किलोमीटर और कोर की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर मानी जाती है। ये आंकड़े हमें पृथ्वी की विशालता और जटिलता का बोध कराते हैं। क्या हम कभी पृथ्वी की इन गहराईयों में प्रवेश कर पाएंगे और उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे?

Related Questions

- कौन सी भारतीय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनी है?

- भूस्खलन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मिट्टी और चट्टानों के कणों का ढलान पर बहुत धीमी और अदृश्य गति से नीचे की ओर सरकना शामिल होता है, जिससे बाड़ें टेढ़ी हो जाती हैं और पेड़ के तने मुड़ जाते हैं?

- कौन सी चट्टानें पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनती हैं?