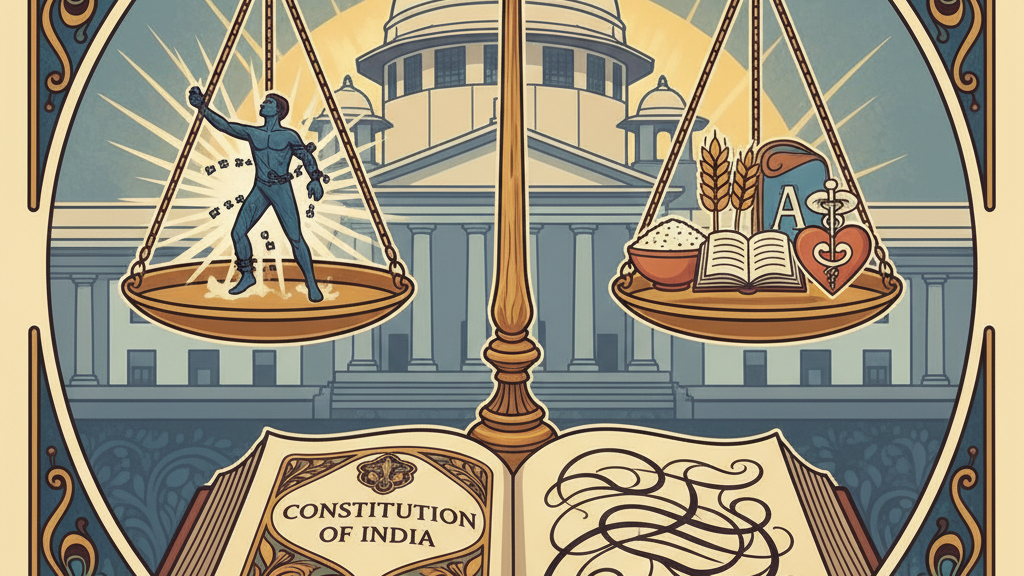

भारतीय संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका के त्रिकोण के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करता है?

Answer: भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका की अनूठी व्यवस्था का उपयोग करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण में निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, जिससे संविधान के मूलभूत मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत ग्रंथ है जो भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने का प्रयास करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने का इसका अद्वितीय दृष्टिकोण है। यह संतुलन तीन मुख्य स्तंभों - मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, नागरिकों को राज्य के मनमाने कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ये अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता के संरक्षक हैं। ये प्रकृति में नकारात्मक हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, और वे न्यायोचित (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।वहीं, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSPs) शामिल हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए आदर्श या दिशानिर्देश हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए, ये सिद्धांत समान काम के लिए समान वेतन, पर्याप्त आजीविका के साधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों की दिशा में राज्य को प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये गैर-न्याययोचित हैं, अर्थात इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।इन दोनों स्तंभों के बीच संतुलन और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका न केवल मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, बल्कि वह संविधान की व्याख्या भी करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। कई ऐतिहासिक निर्णयों में, जैसे कि गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामले में, न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या स्थापित करने का प्रयास किया है, जहाँ वह सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करती है, लेकिन उनके मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखती है।इस प्रकार, भारतीय संविधान का यह त्रिकोण - मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर संविधान के मूल दर्शन को अक्षुण्ण रखती है। यह व्यवस्था एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करती है जहाँ नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों और समाज में समानता व न्याय की स्थापना हो।

Tags:

भारतीय संविधान

मौलिक अधिकार

नीति निदेशक सिद्धांत

स्वतंत्र न्यायपालिका

सामाजिक न्याय

Related Questions

- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?

- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?

- भारतीय संविधान का कौन-सा भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) से संबंधित है?

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?

- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध' की गारंटी देता है?

- भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

- निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 'अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष' के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है?

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?

- भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

Tags

भारत की नदियाँ

जल संसाधन

नदी महत्व

भारतीय भूगोल

नदी तंत्र

प्लासी का युद्ध

रॉबर्ट क्लाइव

सिराजुद्दौला

मीर जाफ़र

ईस्ट इंडिया कंपनी

भारतीय इतिहास

1757

राष्ट्रपति

अनुच्छेद 72

क्षमादान

भारतीय संविधान

राजव्यवस्था

उपभोक्ता अधिकार

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

जागरूकता

उपभोक्ता संरक्षण

जॉन एफ. कैनेडी

संयुक्त राष्ट्र

भारत

टिकाऊ खपत

भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंक दर

मौद्रिक नीति

बैंकिंग प्रणाली

ब्याज दर

भारतीय अर्थव्यवस्था

सिंधु घाटी सभ्यता

मोहनजोदड़ो

विशाल स्नानागार

प्राचीन भारत

हड़प्पा सभ्यता

पुरातत्व

फ्रांसीसी क्रांति

क्रांति

स्वतंत्रता

समानता

बंधुत्व

लुई सोलहवें

आतंक का राज

नेपोलियन बोनापार्ट

मानवाधिकार

भारतीय सेना

सियाचिन ग्लेशियर

ऑपरेशन मेघदूत

सैन्य इतिहास

रक्षा

सचिन तेंदुलकर

टेस्ट क्रिकेट

क्रिकेट

भारतीय खिलाड़ी

रिकॉर्ड

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग

स्वास्थ्य

21 जून

आसन

प्राणायाम

प्राचीन यूनान

ओलंपिया के खेल

ज़्यूस

हेलेनिक सभ्यता

प्राचीन खेल

धर्म

रेगिस्तान

सहारा

अफ्रीका

भूगोल

जलवायु

वनस्पति

जीव-जंतु

इतिहास

डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान सभा

मसौदा समिति

सामाजिक न्याय

गुप्त साम्राज्य

चंद्रगुप्त प्रथम

महाराजाधिराज

सम्राट अशोक

मौर्य राजवंश

कलिंग युद्ध

शिलालेख

बौद्ध धर्म

धम्म

ला टोमाटिना

स्पेन

त्योहार

उत्सव

होली

टमाटर

सांस्कृतिक

मुख्य चुनाव आयुक्त

चुनाव आयोग

भारत के राष्ट्रपति

संवैधानिक निकाय

लोकतंत्र

नियुक्ति प्रक्रिया

चुनाव

मावसिनराम

मेघालय

वर्षा

विश्व रिकॉर्ड

मानसून

नैनो प्रौद्योगिकी

सूक्ष्म विज्ञान

नैनो-सामग्री

सामग्री विज्ञान

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बाल अधिकार

NCPCR

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005

किशोर न्याय अधिनियम

शिक्षा का अधिकार

बाल श्रम

बाल विवाह

वैदिक काल

गोत्र

आर्य

ऋग्वेद

उत्तरवैदिक काल

भारतीय संस्कृति

सामाजिक संरचना

पवन ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा

तमिलनाडु

ऊर्जा उत्पादन

पर्यावरण

CRISPR-Cas9

जीन संपादन

जैविक प्रौद्योगिकी

नैतिकता

मानव भ्रूण

जर्मलाइन संपादन

वैज्ञानिक अनुसंधान

नृत्यरत स्त्री

कांस्य प्रतिमा

सतत विकास

पृथ्वी शिखर सम्मेलन

जोहान्सबर्ग

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

विकास

बृहस्पति

सौरमंडल

ग्रह

हाइड्रोजन

गैसीय ग्रह

खगोल विज्ञान

अंतरिक्ष

पियानो

वाद्ययंत्र

संगीतकार

शास्त्रीय संगीत

रचना

संगीत सिद्धांत

द्वितीय विश्व युद्ध

परमाणु बम

हिरोशिमा

नागासाकी

जापान

संयुक्त राज्य अमेरिका

युद्ध का अंत

ऐतिहासिक घटनाएँ

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण

फैराडे का नियम

चुम्बकीय फ्लक्स

विद्युत वाहक बल

जनरेटर

ट्रांसफार्मर

प्रेरकत्व

मंगल

लाल ग्रह

आयरन ऑक्साइड

धन विधेयक

अनुच्छेद 110

लोकसभा

राज्यसभा

संसद

वित्तीय विधेयक

पंडित रविशंकर

सितार

भारतीय शास्त्रीय संगीत

विश्व संगीत

संगीत

जल विद्युत

भाखड़ा-नांगल

नदी

ऊर्जा

सिंचाई

परियोजना

नाटो

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन

सामूहिक रक्षा

शीत युद्ध

सैन्य गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा

बिग डेटा

हाडूप

डेटा विश्लेषण

ओपन-सोर्स

वितरित कंप्यूटिंग

HDFS

MapReduce

भरतनाट्यम

हस्तमुद्रा

भारतीय शास्त्रीय नृत्य

नृत्य मुद्राएँ

कला

संस्कृति

अभिनय

वैश्विक परिवार दिवस

परिवार

अंतर्राष्ट्रीय दिवस

शांति

सद्भाव

नव वर्ष

कार्बन

रसायन विज्ञान

जीवन का तत्व

कार्बनिक रसायन

कार्बन चक्र

आवर्त सारणी

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

ISS

अंतरिक्ष अन्वेषण

NASA

Roscosmos

JAXA

CSA

ESA

अंतरिक्ष सहयोग

अंतरिक्ष विज्ञान

यूनानी सभ्यता

प्राचीन साहित्य

महाकाव्य

होमर

इलियड

ओडिसी

ग्रीक साहित्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

मशीन लर्निंग

भविष्य

प्रौद्योगिकी

समाज

स्वास्थ्य सेवा

शिक्षा

कार्यबल

शासन

ऊष्मागतिकी

ऊर्जा संरक्षण

विलगित निकाय

आंतरिक ऊर्जा

भौतिकी नियम

संयुक्त राष्ट्र संघ

सुरक्षा परिषद

स्थायी सदस्य

वीटो शक्ति

अंतर्राष्ट्रीय शांति

मुख्य न्यायाधीश

CJI

सर्वोच्च न्यायालय

न्यायपालिका

संविधान

कॉलेजियम प्रणाली

गुरुत्वाकर्षण

न्यूटन

सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम

भौतिकी

बल

मानवयुक्त मिशन

यूरी गगारिन

सोवियत संघ

अंतरिक्ष दौड़

ऐतिहासिक घटना

जीनोम

डीएनए

आनुवंशिकी

बायोटेक्नोलॉजी

चिकित्सा

जलप्रपात

एंजल फॉल्स

वेनेज़ुएला

प्राकृतिक अजूबे

पर्यटन

विश्व के सबसे ऊँचे जलप्रपात

मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 24

शोषण के विरुद्ध अधिकार

कानून

बंदरगाह

वैश्विक व्यापार

माल ढुलाई

शंघाई

चीन

लॉजिस्टिक्स

अर्थव्यवस्था

समानता का अधिकार

भेदभाव का प्रतिषेध

अनुच्छेद 15

भारतीय राजव्यवस्था

मृगनयनी महल

ग्वालियर

मध्य प्रदेश

ऐतिहासिक स्थल

वास्तुकला

रानी मृगनयनी

नासा

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

अवरक्त प्रकाश

हबल स्पेस टेलीस्कोप

ब्रह्मांड

संप्रभु हरित बॉन्ड

हरित वित्त

जलवायु परिवर्तन

टिकाऊ विकास

भारत सरकार

वित्तीय साधन

सौर ऊर्जा

फोटोवोल्टेइक

अर्धचालक

ऊर्जा रूपांतरण

सकल घरेलू उत्पाद

सांकेतिक जीडीपी

वास्तविक जीडीपी

मुद्रास्फीति

आर्थिक संकेतक

परिसीमन आयोग

निर्वाचन क्षेत्र

विधानसभा

चुनाव आयुक्त

पीयूष ग्रंथि

अंतःस्रावी तंत्र

हार्मोन

मास्टर ग्रंथि

हाइपोथैलेमस

मानव शरीर

ग्रंथियाँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन

WHO

विश्व स्वास्थ्य दिवस

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य

ग्लोबल वार्मिंग

समुद्र तल में वृद्धि

ग्लेशियर

बर्फ की चादरें

थर्मल विस्तार

ग्रीनहाउस गैसें

नगरीय योजना

महास्नानघर

सिंधु लिपि

MSP

न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारतीय कृषि

किसान

सरकारी नीति

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

NLM

साक्षरता दर

कार्य कार्यात्मक साक्षरता

स्वयंसेवक

गैर-सरकारी संगठन

विश्व अर्थव्यवस्था

GDP

PPP

अमेरिका

आर्थिक विकास

आरक्षित निधि

वित्तीय नियोजन

कंपनी अधिनियम

वित्तीय स्थिरता

निवेश

ऋण प्रबंधन

सरकार

कंपनी

मौर्य साम्राज्य

चंद्रगुप्त मौर्य

अशोक

मगध

चाणक्य

अर्थशास्त्र

परमाणु विखंडन

नाभिकीय भौतिकी

परमाणु ऊर्जा

श्रृंखला अभिक्रिया

यूरेनियम

विज्ञान

सार्वत्रिक नियम

रवींद्रनाथ टैगोर

नोबेल पुरस्कार

प्रथम भारतीय

गीतांजलि

साहित्य

विश्व-भारती

आदिवासी शिक्षा

आवासीय विद्यालय

सशक्तिकरण

जनजातीय कल्याण

महासागर

प्रशांत महासागर

मारियाना ट्रेंच

चैलेंजर डीप

गहराई

विश्व

अन्वेषण

सापेक्षता का सिद्धांत

विशेष सापेक्षता

सामान्य सापेक्षता

अल्बर्ट आइंस्टीन

प्रकाश की गति

ब्रह्मांड विज्ञान

E=mc²

समय का फैलाव

लंबाई संकुचन

5G

6G

नेटवर्क

टेलीकम्युनिकेशन

तकनीक

गति

विलंबता

AI

प्रवर्तन निदेशालय

ED

मनी लॉन्ड्रिंग

PMLA

FEMA

आर्थिक अपराध

परमाणु

नाभिक

प्रोटॉन

परमाणु क्रमांक

तत्व

सैन्य अभियान

कालिदास

अभिज्ञानशाकुंतलम्

संस्कृत साहित्य

नाट्यशास्त्र

महाभारत

दुष्यंत

शकुंतला

भारतीय क्लासिक्स

रेलवे

परिवहन

लॉर्ड डलहौजी

मुंबई

ठाणे

1853

पुरस्कार

अल्पसंख्यक

सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रकाश संश्लेषण

कार्बन डाइऑक्साइड

ऑक्सीजन

क्लोरोफिल

जीव विज्ञान

पादप

पृथ्वी की संरचना

भूपर्पटी

मेंटल

कोर

भूविज्ञान

पृथ्वी की परतें

महाद्वीपीय भूपर्पटी

महासागरीय भूपर्पटी

संवैधानिक शक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी

बंगलूरु

सिलिकॉन वैली

नवाचार

उदारीकरण

हिमालय

वलित पर्वत

टेक्टोनिक प्लेटें

पर्वत श्रृंखलाएँ

नदी उद्गम

डीप लर्निंग

आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क

न्यूरल नेटवर्क

तंत्रिका नेटवर्क

आसियान

दक्षिण पूर्व एशिया

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

हरित बॉन्ड

पर्यावरण वित्तपोषण

रोमन साम्राज्य

पैनथिऑन

प्राचीन वास्तुकला

रोम

गुंबद

हैड्रियन

इंजीनियरिंग

सोफिया

रोबोटिक्स

हैनसन रोबोटिक्स

ह्यूमनॉइड रोबोट

P5

अंतर्राष्ट्रीय कानून

भू-राजनीति

जनसंख्या

प्रतिनिधित्व

फिनलैंड

झीलें

नॉर्डिक देश

राजधानियाँ

प्रधानमंत्री

जयपुर

गुलाबी शहर

राजस्थान

विश्व धरोहर स्थल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

NHM

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

NUHM

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

NRHM

स्वास्थ्य सेवाएँ

जन स्वास्थ्य

अटलांटिक की लड़ाई

काफिला प्रणाली

पनडुब्बी युद्ध

मित्र राष्ट्र

धुरी राष्ट्र

नौसेना

रणनीति

आयरन

लौह

हीमोग्लोबिन

रक्त

शरीर विज्ञान

खनिज

पोषण

विश्व के देश

क्षेत्रफल

वेटिकन सिटी

रूस

सबसे छोटा देश

सबसे बड़ा देश

ओपन ऑफर

शेयर बाजार

अधिग्रहण

SEBI

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

भोजन की बर्बादी

खाद्य अपव्यय

उपभोक्ता व्यवहार

संसाधन प्रबंधन

कृषि

चोल राजवंश

दक्षिण भारत

राजेंद्र प्रथम

राजराज प्रथम

साम्राज्य

वर्ल्ड वाइड वेब

टिम बर्नर्स-ली

CERN

HTML

HTTP

URL

इंटरनेट

आविष्कार

प्लाज्मा

पदार्थ की अवस्थाएँ

आयन

इलेक्ट्रॉन

सूर्य

संलयन

जैव विविधता

पश्चिमी घाट

हॉटस्पॉट

पारिस्थितिकी तंत्र

वन्यजीव

संरक्षण

बागवानी

भारतीय परंपरा

टिकाऊ खेती

जैव-विविधता

पंच-पल्लव

प्राकृतिक संसाधन

उपग्रह

भूस्थैतिक कक्षा

GEO

संचार

रॉकेट

कक्षीय यांत्रिकी

विराट कोहली

ODI क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट

क्रिकेटर

खेल

यूरेनियम-235

नाभिकीय विखंडन

समस्थानिक

ऊर्जा स्रोत

पोलिस

नगर-राज्य

एथेंस

स्पार्टा

अमर्त्य सेन

भारतीय विजेता

कल्याणकारी अर्थशास्त्र

नोबेल लॉरिएट

विकास अर्थशास्त्र

ग्रीनहाउस प्रभाव

प्रदूषण

DRDO

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

IGMDP

पृथ्वी मिसाइल

मिसाइल मैन

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

भारत की रक्षा

आत्मनिर्भर भारत

खाड़ियाँ

मेक्सिको की खाड़ी

बंगाल की खाड़ी

फ़ारसी खाड़ी

हडसन खाड़ी

समुद्री भूगोल

विश्व भूगोल

जलीय निकाय

जूट

सुनहरा रेशा

फसल उत्पादन

फाइबर

नकदी फसल

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चार्टर

सैन फ्रांसिस्को

महासचिव

जीन एडिटिंग

जैव प्रौद्योगिकी

वैज्ञानिक खोज

भारत के मुख्य न्यायाधीश

सेवानिवृत्ति आयु

रोस्टर का मास्टर

मृदा विज्ञान

काली मिट्टी

रेगुर मिट्टी

मिट्टी के प्रकार

भारत का भूगोल

दक्कन का पठार

कपास

विधायिका

हाइड्रोपोनिक्स

मिट्टी रहित खेती

शहरी खेती

भविष्य की कृषि

भारतीय मुद्रा

सिक्के

रुपया

शेरशाह सूरी

मध्यकालीन भारत

ब्रिटिश राज

स्वतंत्रता के बाद मुद्रा

किले

महल

आमेर किला

राजपूत

मुगल

विरासत

राजा मान सिंह प्रथम

राज्य के नीति निदेशक तत्व

DPSP

भाग IV

कल्याणकारी राज्य

भारत का शासन

वेद

अथर्ववेद

सामवेद

यजुर्वेद

कॉस्मिक किरणें

विक्टर हेस

खगोल भौतिकी

कण भौतिकी

सुपरनोवा

विकिरण

भूस्खलन

बृहत् संचलन

विसर्पण

प्राकृतिक आपदा

मिट्टी का कटाव

ढलान स्थिरता

ओजोन परत

विश्व ओजोन दिवस

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

UNEP

UV विकिरण

समताप मंडल

रिवर्स रेपो दर

तरलता प्रबंधन

मुद्रास्फीति नियंत्रण

आर्थिक नीति

बैंकिंग

जीनोम अनुक्रमण

मानव जीनोम परियोजना

व्यक्तिगत चिकित्सा

NGS

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति

G20

G7

शिखर सम्मेलन

शेरपा

बहुपक्षीय मंच

वैश्विक शासन

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

CBD

पारिस्थितिकी

अंतर्राष्ट्रीय समझौते

प्राचीन विश्व

आधुनिक विश्व

स्मारक

मानव निर्मित चमत्कार

मिस्र

विलय और अधिग्रहण

कॉर्पोरेट लेनदेन

वित्तीय बाजार

ज्ञानपीठ पुरस्कार

आशापूर्णा देवी

बंगाली साहित्य

महिला साहित्यकार

भारतीय साहित्य

उपन्यासकार

प्रथम प्रतिश्रुति

दूरसंचार

वायरलेस तकनीक

इंटरनेट ऑफ थिंग्स

बैंडविड्थ

IoT

स्मार्ट टेक्नोलॉजी

कनेक्टेड डिवाइस

डेटा

ऑटोमेशन

डिजिटल परिवर्तन

एन्ट्रॉपी

ऊष्मागतिकी के नियम

परमाणु रिएक्टर

नियंत्रण छड़ें

न्यूट्रॉन

सुरक्षा

स्वच्छ ऊर्जा

धोलावीरा

जल प्रबंधन

पुरातात्विक स्थल

यूनेस्को

वित्तीय अपराध

भारत का कानून

अधिनियम

राजवंश

श्रीगुप्त

स्वर्ण युग

समुद्रगुप्त

चंद्रगुप्त द्वितीय

सेंसर

कनेक्टिविटी

उद्योग 4.0

एआई

स्मार्ट होम

स्मार्ट सिटीज़

व्यपगत का सिद्धांत

भारत का इतिहास

1857 का विद्रोह

रियासतें

साम्राज्यवादी नीति

विलय नीति

ऑस्कर

अकादमी पुरस्कार

विंग्स

हॉलीवुड

विश्व सिनेमा

मूक फिल्म

सिनेमा इतिहास

प्रथम विश्व युद्ध

विलियम ए. वेलमैन

भारत रत्न

नागरिक सम्मान

खान अब्दुल गफ्फार खान

सीमांत गांधी

राष्ट्रीय पुरस्कार

भारतीय वास्तुकला

सांस्कृतिक विरासत

यूनेस्को विश्व धरोहर

राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रीय ध्वज

अशोक स्तंभ

राष्ट्रीय गान

भारतीय त्योहार

धार्मिक महत्व

कृषि पर्व

सामाजिक एकता

लोक नृत्य

राज्यवार नृत्य

भारतीय कला

भारत पर्यटन

हिमालयी पर्यटन

प्राकृतिक सौंदर्य

तीर्थस्थल

साहसिक पर्यटन

चट्टानें

आग्नेय चट्टानें

अवसादी चट्टानें

रूपांतरित चट्टानें

पृथ्वी

भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ

चट्टान चक्र

प्रधान मंत्री

संसदीय प्रणाली

अनुच्छेद 75

कार्यपालिका

परिशुद्ध कृषि

स्मार्ट फार्मिंग

कृषि नवाचार

किसानों की आय

जल संरक्षण

उर्वरक प्रबंधन

डेटा-संचालित कृषि

गौतम बुद्ध

सिद्धार्थ

विश्व धर्म

दर्शन

निर्वाण

अष्टांगिक मार्ग

चार आर्य सत्य

भारत की पहचान

एकता और विविधता

संवैधानिक आदर्श

राजस्थान पर्यटन

ऐतिहासिक स्मारक

अतीत का महत्व

भारतीय पर्यटन

स्थानीय अर्थव्यवस्था

विरासत संरक्षण

इसरो

अंतरिक्ष कार्यक्रम

आत्मनिर्भरता

सामाजिक विकास

परंपराएँ

अध्यात्म

सामाजिक सद्भाव

प्रकृति

अशोक चक्र

सारनाथ स्तंभ

भारतीय प्रतीक

तिरंगा

मूल्य

एकता

पहचान

सत्यमेव जयते

नीति निदेशक सिद्धांत

स्वतंत्र न्यायपालिका

कंचनजंघा

पुरस्कार विजेता

भारतीय रेल

विद्युतीकरण

फ्रेट कॉरिडोर

आधुनिकीकरण

स्थायी विकास

चंद्रयान-3

चंद्रमा

सॉफ्ट लैंडिंग

गौरव

लाल किला

मुगल वास्तुकला

दिल्ली

मंगलयान

मंगल मिशन

PSLV

भारतीय रेलवे

वंदे भारत

समर्पित माल ढुलाई गलियारा

भारतीय पहचान

जन गण मन

विश्व धरोहर

भारतीय विरासत

एएसआई

भारतीय नदियाँ

गंगा नदी

नदी संरक्षण

राष्ट्रीय पहचान

गणतंत्र दिवस

पूर्ण स्वराज

राष्ट्रीय पर्व

धार्मिक पर्व

भारत की संस्कृति

प्राचीन स्मारक

सांस्कृतिक धरोहर

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रीय एकता

प्रतीकात्मक महत्व

भारत के दिवस

सामाजिक जागरूकता

ऐतिहासिक स्मरण

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

सांस्कृतिक स्थल

प्राकृतिक स्थल

स्थापत्य कला

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

चंद्रयान

प्रक्षेपण यान

सांस्कृतिक महत्व

विविधता

सामाजिक सौहार्द

विश्व विरासत

सांस्कृतिक संरक्षण

भारत छोड़ो आंदोलन

महात्मा गांधी

स्वतंत्रता संग्राम

7 अप्रैल

वित्तीय प्रबंधन

संसदीय प्रक्रिया

भौतिक विज्ञान

क्वांटम यांत्रिकी

अनिश्चितता सिद्धांत

वर्नर हाइजेनबर्ग

क्वांटम भौतिकी

अस्तित्ववाद

जीन-पॉल सार्त्र

अल्बर्ट कैमुस

सिमोने द बोवोयर

दर्शनशास्त्र

20वीं सदी का दर्शन

WWW

वेब विकास

जोहान सेबेस्टियन बाख

बैरोक संगीत

कीबोर्ड यंत्र

ऑर्गन

हार्पसीकोर्ड

संगीत का इतिहास

अनुच्छेद 370

जम्मू और कश्मीर

राजनीति

विशेष दर्जा

5 अगस्त 2019

साइबर सुरक्षा

फ़िशिंग

सुरक्षा उपाय

डेटा सुरक्षा

ऑनलाइन सुरक्षा

नियुक्ति

ARPANET

कंप्यूटर

नेटवर्किंग

टेक्नोलॉजी

सापेक्षता

आइंस्टाइन

वैज्ञानिक सिद्धांत

विज्ञान के सिद्धांत

महासभा

विश्व शांति

इलेक्ट्रिक वाहन

सरकारी नीतियाँ

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

प्रेस स्वतंत्रता

पत्रकारिता

मीडिया

स्वास्थ्य नीति

नदियाँ

नील नदी

अमेज़ॅन नदी

यांग्त्ज़े नदी

मिसिसिपी नदी

युद्ध

मुगल साम्राज्य

ब्रिटिश साम्राज्य

सैन्य योगदान

भारतीय भाषाएँ

भाषा-परिवार

भाषा-समूह

जानवर

स्तनधारी

चुनौतियाँ

योजना आयोग

नीति आयोग

राजनीतिक अर्थव्यवस्था

अधिकार

प्रस्तावना

गणराज्य

आदर्श

शहर

आकार

मत्स्य पालन

जल प्रदूषण

लुप्तप्राय प्रजातियाँ

वन्यजीव संरक्षण

असमानता

नीति

हीनयान

महायान

संप्रदाय

गांधीजी

अहिंसा

सत्याग्रह

भौगोलिक विविधता

मरुस्थल

तट

जलग्रहण क्षेत्र

मैदान

भौतिक भूगोल

गंगा मैदान

थार रेगिस्तान

तटरेखा

भू-आकृतियाँ

CFCs

पर्यावरण प्रदूषण

पराबैंगनी विकिरण

स्टेम सेल

थेरेपी

भ्रूणीय स्टेम सेल

वयस्क स्टेम सेल

प्लास्टिसिटी

हड़प्पा

हरित क्रांति

उर्वरक

यूरिया

तकनीकी

टर्बाइन

बैटरी

ऊर्जा भंडारण

लिथियम-आयन

लीड-एसिड